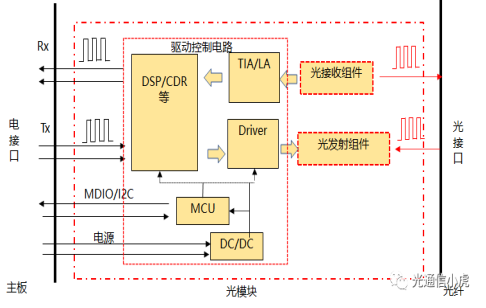

国内MCU原厂,现主打MCU是单片机吗?,答案是肯定的,MCU芯片比喻为现在的工业“粮食”微控制器也就是“MCU”其应用范围之广,那自然是各种电子设备不可缺少的“主粮”MCU也谷称单片机或者微型计算机,是把中央处理器适当缩减频率与规格,并将UART、内存(memory)、PLC、A/D转换、DMA、计数器(Timer)、USB、等周边接口,还有驱动电路(LCD)都整合在单一芯片里,形成计算机级芯片级,为不同的应用需求做出不一样组合控制。

一、在MCU供不应求时期下,国内强大的MCU厂商可凭借先发优势快速跑出圈子。

今天即从料号数量、终端产品覆盖、产品生态建设完善度、还有下游应用覆盖的多个维度,深入对比了MCU厂商的“产品完备度”:

①料号的产品数量及中高低端产品覆盖面上,兆易创新明显是优势,企业率先用技术追赶时间。

②生态建设上(用于MCU客制化开发),各家差异不大,兆易创新第三方开发工具选择更多、稍具优势。

③下游应用上,从消费应用切入,兆易创新自然是以消费为重、向工业消费并举切换,而车规产品上兆易创新、芯海科技、华大半导体、BYD半导体已有产品量产,中颖电子、国民技术拟推出车规产品。

二、32位MCU中高端产品料号布局数量上海内外差距是存在的,兆易创新是大陆龙头,率先用技术追赶时间。

统计海外/国内分别近7000/500+款32位产品:

ARM Cortex M内核在海外均是主流。海外方面,除瑞萨以自研为主外(占78%),M系列内核产品占比高达81%,自研内核产品占16%。国内方面,自研内核较少,M系列占比超过90%,另有少量厂商推出基于RISC-V、Xtensa内核的产品。

高端产品领域,海内外存在差距,兆易创新是大陆龙头,国民技术发展迅速。ARM内核包括中高低端不同产品,使用M7/33/35P/55高端内核是厂商能力的直观体现之一。目前海外大厂基本是高中低全面配齐,低/中/高端的料号数量分别占38%/52%/10%。而大陆厂商在高端领域的布局仍有较大进步空间,其中兆易创新最为领先,2020年10月正式推出基于ARM Cortex M33内核的高性能产品,此外国民技术研发基于M7的高性能产品,预计2022年推出。

料号数量上,海内外存在10倍差距,大陆厂商发展。海外厂商中除微芯、德州仪器32位产品在300-500种以外,其他厂商均有上千颗料号。而大陆方面,目前领先厂商包括兆易创新(370+颗)、华大半导体(100+颗)、国民技术(80+颗)。

三、MCU是8位:国内厂商中,中颖电子一骑绝尘。

海内外厂商的8位产品料号数量普遍少于32位产品,这里我们统计了海外5家厂商1600余款、大陆4厂商的122款产品:

海外自研架构为主,大陆8051架构为主。8位产品内核方面,总体可以分为自研内核、基于8051开源架构的内核两类。海外因8位产品开发年代较早,大多数使用自研内核,占我们统计数据的81%。国内基本都采用8051架构,我们统计的厂商中仅芯海科技使用自研内核。

料号数量看,海内外同样存在差距,大陆厂商中中颖电子存在绝对优势。海外大厂料号数量在100-600不等,而大陆方面除中颖电子推出80余款产品外,其他厂商料号数量均在30颗以内。

四、产品生态建设:产品的硬件开发工具较完善,但软件配套仍有欠缺。

因工程师需要在MCU的基础上做定制化开发,良好的生态环境可使得开发过程更便捷。我们对大陆7家厂商以及海外(含中国台湾地区)的5家厂商从以下三个维度进行对比:

硬件:主要指开发板及其他辅助硬件,大陆各企业均有官方提供开发板,该环节海内外无明显差距。

软件:目前大陆大多数公司直接采用第三方开发工具,包括Keil、IAR等,其中兆易创新支持的第三方工具较多。海外方面则选择更为多样,并且部分厂商提供自研开发工具。

学习资料:相对海外厂商,国内厂商在中文学习资料更具优势。同时也学习海外厂商,建立开发者社群、推出大学计划等,建立本土优势。

五、下游应用布局:大陆从消费电子切入,往工业及汽车拓展。

海外厂商基本是消费、工业、汽车全面布局,但各家侧重不同。其中微芯(重8位)、意法(重32位)重点布局消费、工业,恩智浦、瑞萨重点布局汽车。

大陆方面,大多数厂商选择首先切入性能要求较低的消费领域,然后向工业级切入,其中兆易已从消费为主逐步向消费、工业并重切换。而车规产品,因在产品性能、可靠性、寿命等方面要求更高,因此目前大陆厂商涉足较少,几乎仅在与安全相关性较低的车身模块有量产产品,包括兆易创新、中颖电子、芯海科技等,而动力域等高端模块几乎没有涉足。

六、团队结构:团队背景各具特色。

从团队背景看,各有特色:兆易创新“清华+留美工作经验”的技术出身管理层特色突出;中颖电子管理层与技术人才大量来自中国台湾地区;国民技术以国内人才为主,2018年以后新任董事长带领公司转型;芯海科技管理层为ADC专家,团队国内人才偏多;乐鑫科技管理层来自新加坡,技术人才来自全球各地。

财务指标:2020年大陆龙头营收近10亿,对标海外龙头仍有20倍空间。

从营收体量上看,海外厂商中恩智浦、瑞萨、微芯MCU业务2020年营收体量均超过200亿人民币,而大陆厂商中2020年仅几家达到10亿营收上下的水平,我们认为在“贸易摩擦+缺货潮”的催化下,2022年将有数家厂商有望步入数十亿营收的梯队。

大陆MCU厂家的产品以40%以上的毛利率,而海外厂家普遍在35%-65%毛利率。乐鑫科技、兆易创新、MCU毛利率基本保持在45%以上,中颖电子能够保持在40%以上,而芯海科技毛利率相对较低,MCU约为30%。MCU毛利率的差距或与各公司产品定位有关,兆易创新有中、高端MCU产品,而目前芯海科技32位MCU均是基于ARM Cortex M0内核。

国内MCU原厂现主打MCU是单片机吗?这下有答案了吧。国产主流MCU原厂的背后是晶圆代工厂,真是那句话既然得晶圆厂产能得天下!

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!